GALLERY

***** 画像利用のポリシー *****

Galleryで公開している画像について、著作権はサイト運営者が管理しています。

画像は、私的な利用と教育目的に限り、許可を得ることなく無料で利用できます。

一方、新聞・雑誌などの出版物への転載利用、Webニュース記事への転載および

それ以外の利用を検討されている方は、事前にサイト運営者までご相談ください。

***********************************

画像をクリックすると大きな写真を見ることができます。

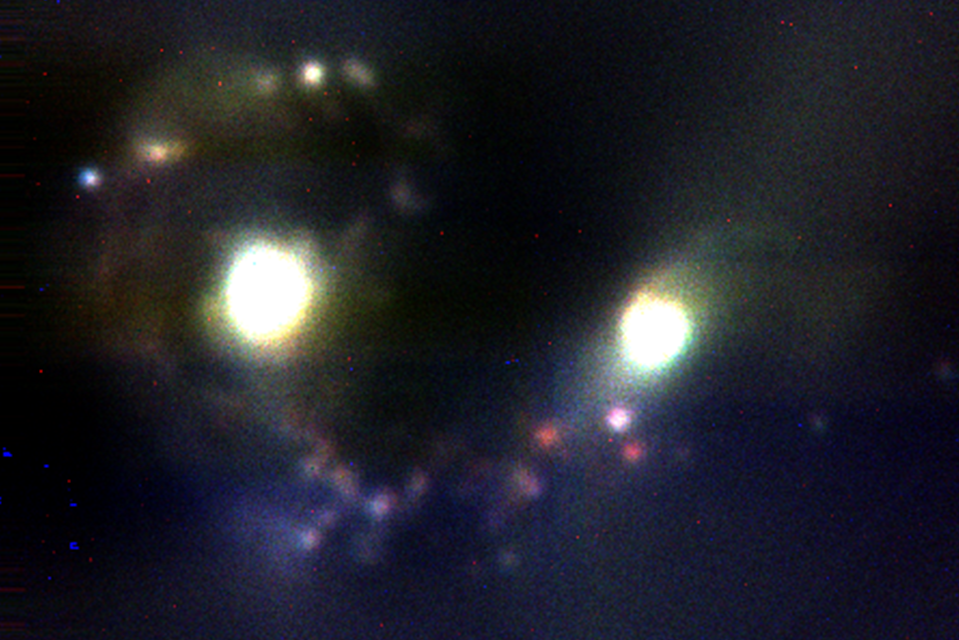

触角(アンテナ)銀河 -赤外線画像-

2つの銀河が衝突する様。いくつも見える白っぽい塊の中では星が生まれている。

NEW

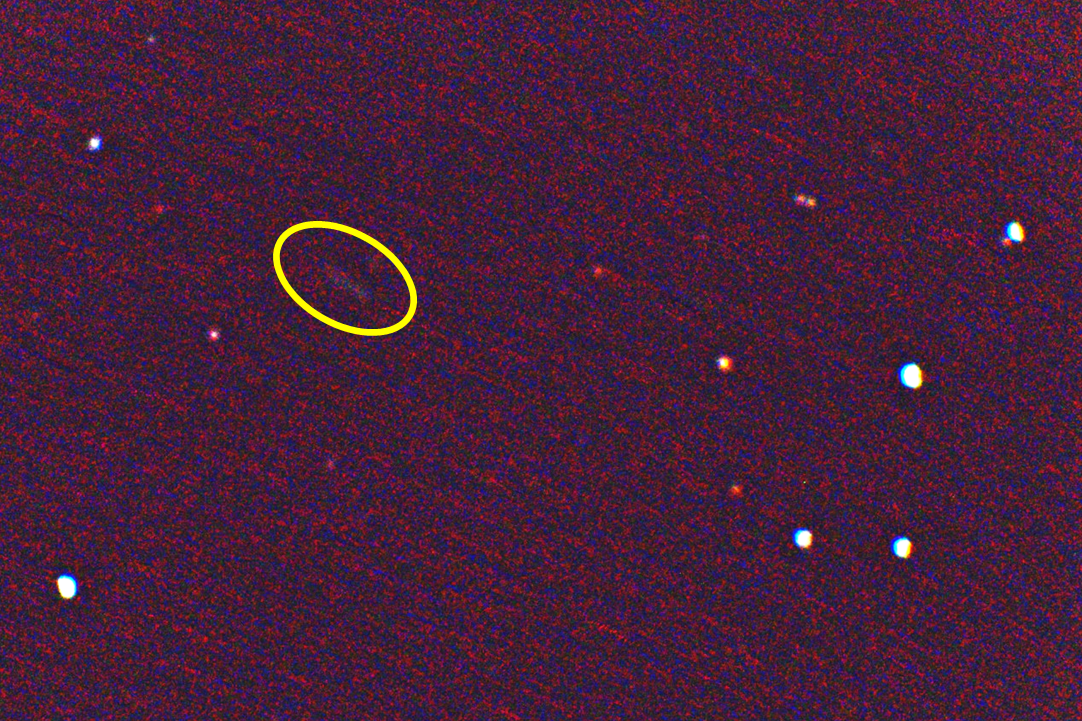

ボリソフ彗星

話題の恒星間天体(黄色の円内の天体)。太陽系外から飛来し、二度と戻ってこない。

ペガスス座51番星

初めて太陽系外惑星が見つかった恒星。この功績に2019年のノーベル物理学賞が贈られた。まさにノーベル賞の星。

ペルセウス座流星群2019

天文台のスカイモニターに写った明るいペルセ群の流れ星です(赤破線の枠の中)。ペルセウス座から流れてきたことが分かります。

梅雨明け待ち

梅雨明けまであともう少し。星空が恋しくなります。動画は梅雨入り直前に撮影したもの。

衛星イオの影

下側に、木星に張り付くように衛星イオが見えます。そのイオのすぐ上側、木星面上に●があります。この●がイオが木星面へ落とした影になります。

可視光で見た M87

可視光で見たM87です。1つ下の画像の方は赤外線で見たものになります。可視光でもジェットの存在は確認できます。

楕円銀河 M87

今話題の楕円銀河M87です。右側から出ているぼんやりとした突起状のものは、M87の中心に存在する巨大ブラックホールから出たジェット(高速のガス流)です。

平成最後の満月

4月の満月をネイティブアメリカンは「ピンクムーン」と呼ぶそうです。写真は、ピンク色に見えるように赤い色を強調しています。

沈みゆく彗星と冬の星

コマ撮り写真の連続再生。クリック→拡大でご覧ください。彗星は淡い緑色のオブジェクトです。

ウィルタネン彗星と冬の星々

コマ撮り写真の連続再生。クリック→拡大でご覧ください。彗星は淡い緑色のオブジェクトです。

ふたご群とウィルタネン彗星

流星(細いすじ)と彗星(緑色のオブジェクト)の共演。

46P/ウィルタネン彗星

現在、太陽および地球に接近し明るくなっているほうき星(中央の緑色のオブジェクト)。

Arp273

宇宙に咲くバラ。複数の銀河の重力相互作用が作り出した芸術。誕生日の方へ。

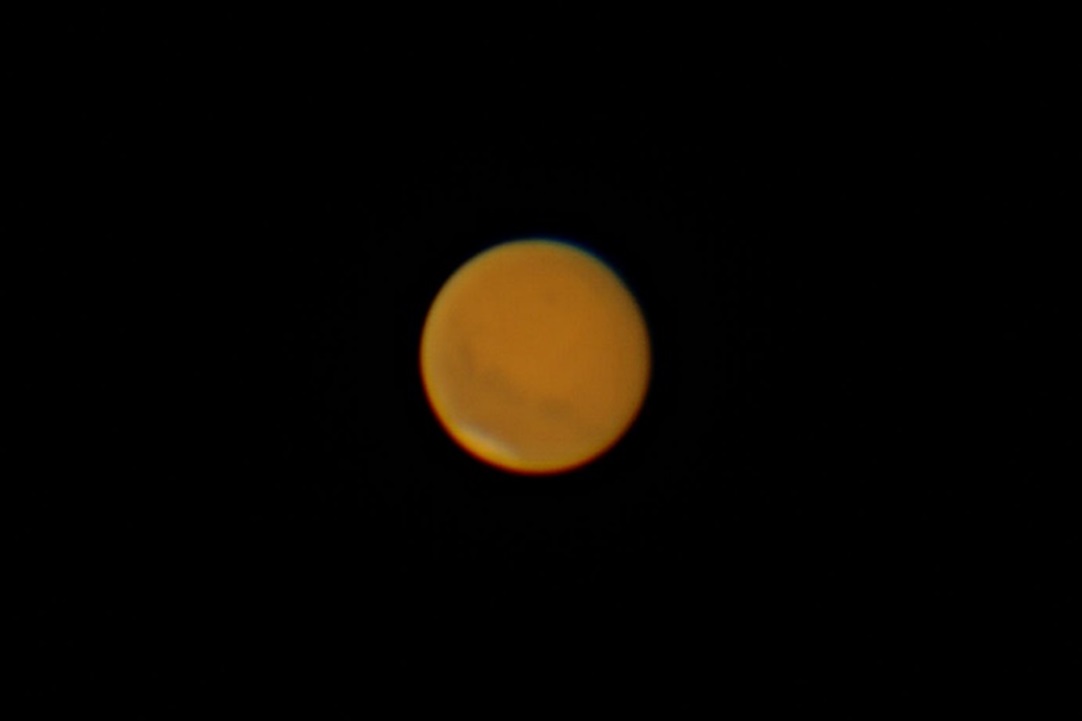

火星

2018年7月31日に大接近したと今話題の火星。

火星と天の川

大接近中の火星と天の川

M57

惑星状星雲の1つ。通称リング星雲。織姫星(ベガ)と同じこと座にあるので、マリッジリングに例えられることも。

木星と土星@2018

2018年の木星と土星。画像上の木星と土星の大きさの比は、実物の大きさの比と同じです。

月暈

月の周りにできる暈。できる原理は日暈と同じ。

日暈と環水平アーク

先日、お天気ニュースなどで話題になった日暈。画像右下隅は、虹ではなく環水平アーク。

M13

ヘルクレス座にある夏を代表する球状星団。北天一すばらしい球状星団。

M3

りょうけん座にある春を代表する球状星団。およそ100億歳の恒星の集まり。

M64

黒目銀河。黒い目玉は、水素ガスが濃い暗黒帯。

M101

回転花火銀河。フェイス・オン銀河の1つ。

M104

ソンブレロ銀河。その姿をほぼ真横から望むエッジ・オン銀河。メキシコのソンブレロ・ハットに由来。

M51

子持ち銀河。その姿をほぼ真上から望むフェイス・オン銀河。左手の小さな銀河は、大きな銀河に飲み込まれる運命にある。

2018年1月31日の皆既月食

赤銅色の満月。皆既月食の際に魅せる不思議な色の満月は、地球に空気がある証拠。

シリウス

1等星の中で最も明るい星、シリウス。まわりを伴星のシリウスB(矢印の先)が公転している。シリウスBは、白色矮星と呼ばれる太陽くらいの重さの恒星が最後を迎えた姿。上手くすると、望遠鏡で覗いて見えるかもしれない。

リゲル

オリオン座に輝く白き1等星。あまり知られていないが伴星(画像上の矢印の先)を持つ二重星である。

月面3

画像中央はポセイドニオス・クレーター。ポセイドニオスは、古代共和制ローマ時代の天文学者。太陽や月、惑星の位置を示す器具を作ったとの言い伝えがある。

月面2

雨の海の辺り。溶岩が流れ出た後は平地になり、人はそこを月の「海」と呼ぶ。

月面1

画像中央くらいのテオフィルス・クレーター(直径100km)には中央丘が見られる。

M42

オリオン大星雲の中心部。中心の4つ星“トラペジウム”は生まれたての星たち。ここでは今も星が生まれている。

土星

不思議な輪を持つ惑星、土星。輪の正体は無数の小さな氷の粒で、土星の周りをまわっている。これを遠くから見ると輪のように見える。

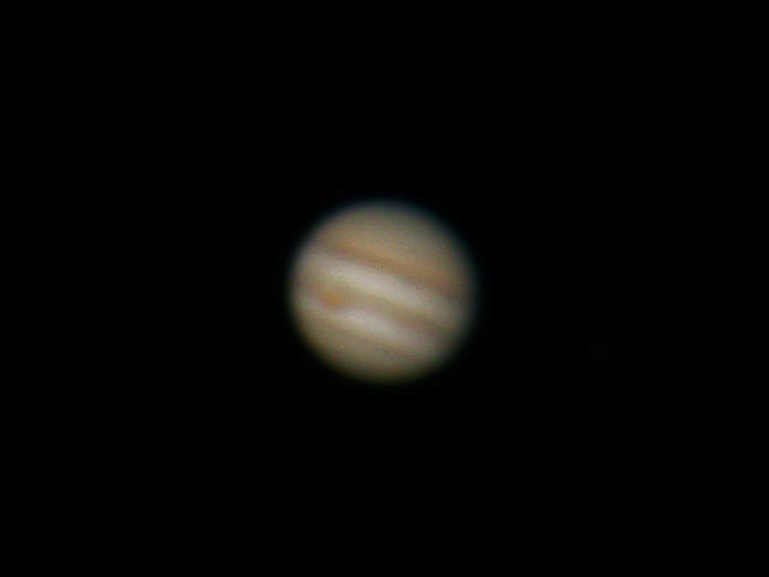

木星

表面に赤い目玉のような大赤斑が見える。大赤斑は、地球で言えば台風に相当するもので、確認されてから300年以上も存在し続けている。

木星とガリレオ衛星

木星の周りをまわる4つの大きな衛星、ガリレオ衛星。望遠鏡の倍率が大きい場合、木星と4つの衛星をそろって写せる機会は少ない。

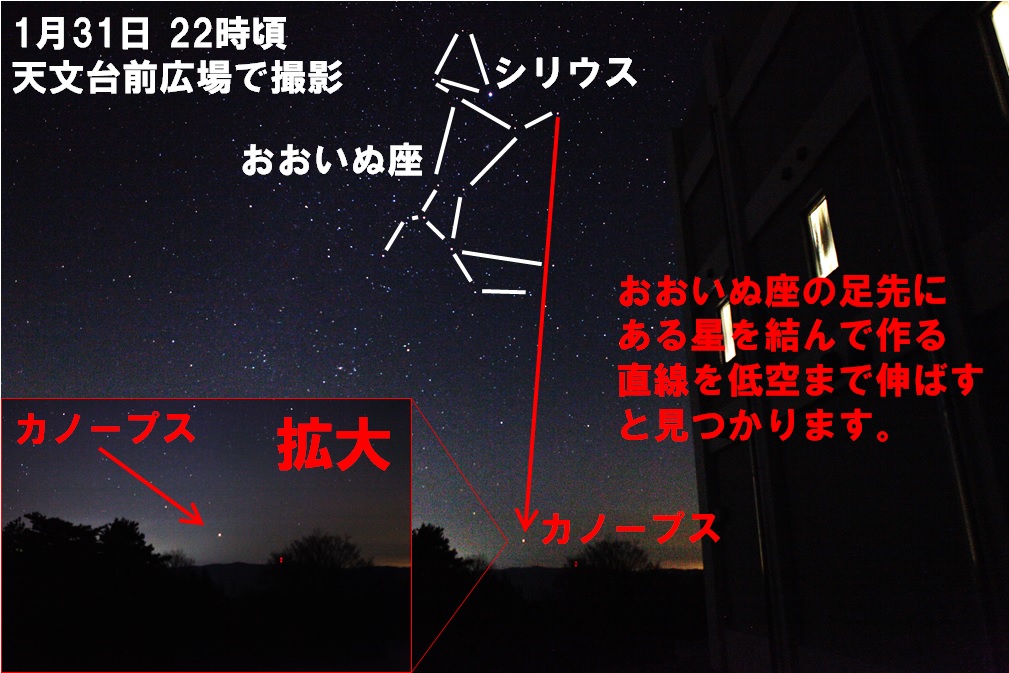

カノープスの探し方

カノープスは、一目見ることができれば長生きできる星として有名です。日本からは南中高度が低いため赤い2等星として見えますが、本来は21個ある1等星の中で2番目に明るい輝星です。1月から3月にかけて夜の早い時間帯に南中するので、ぜひ探して見てください。

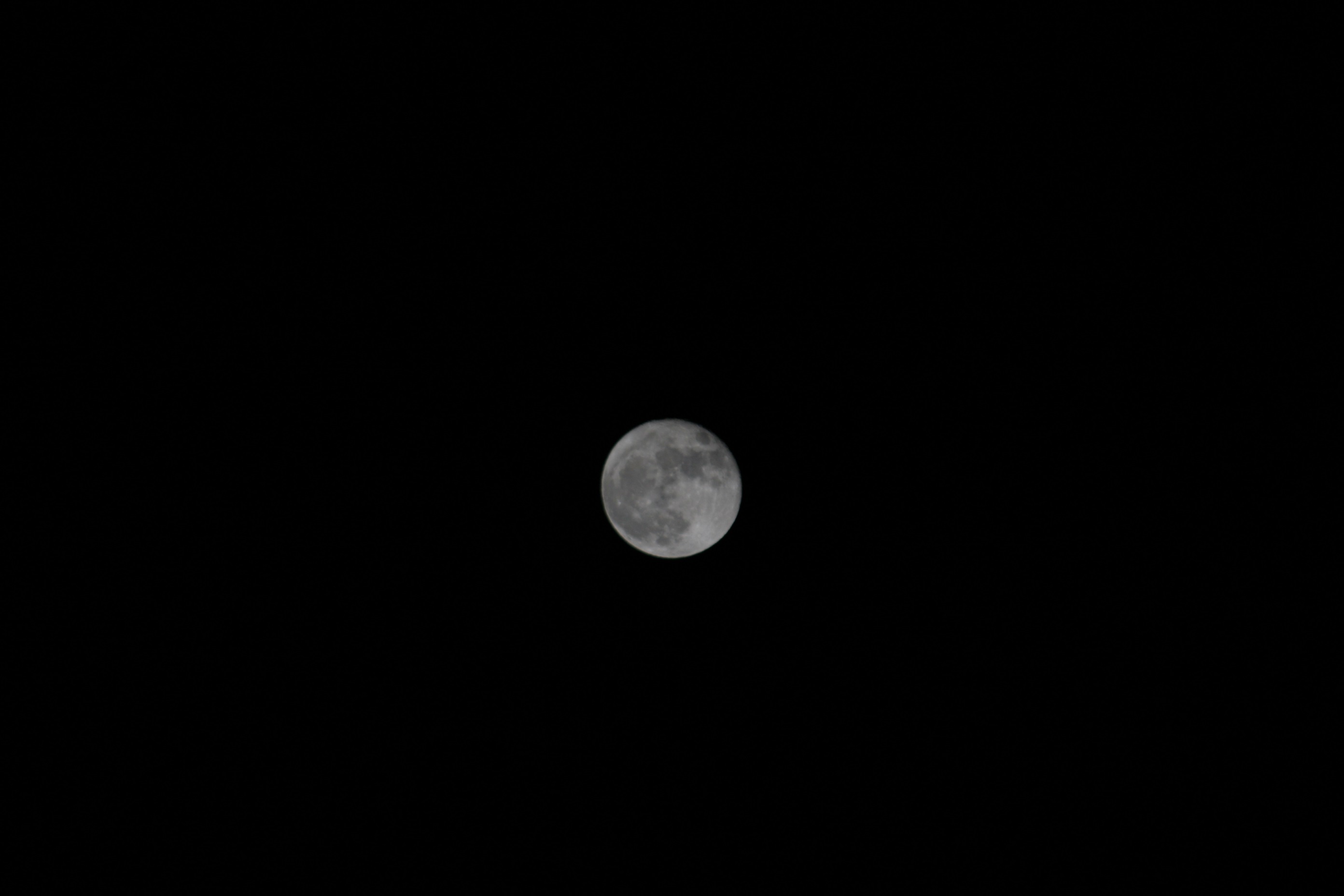

十六夜の月

満月(十五夜の月)の翌日の月です。前日の満月は「スーパームーン」でしたので、「スーパー十六夜」とネットで流布しました。

アンドロメダ銀河

デジタル一眼レフカメラでズーム撮影しました。アンドロメダ銀河(M31)は、肉眼で見ることができます。見ることができれば、約230万年前の光を目にしたことになるので、肉眼で見える最も遠いものと言えます。

真冬の天文台

雪が降った翌日に撮影しました。冬の澄んだ星空が印象に残ります。