紫金山・アトラス彗星

C/2023 A3

− NISHI HARIMA ASTRONOMICAL OBSERVATORY −

C/2023 A3

その美しい尾を引いた姿からほうき星とも呼ばれる彗星は、多くの天文ファンを楽しませてくれます。しかし彗星そのものは汚れた雪だるまとも呼ばれるように、塵を含む氷のかたまりです。太陽に接近することで表面から放出されたガスや塵によって尾が作られ、美しい姿を見せてくれるのです。多くの彗星が存在していますが、肉眼で見られるような彗星はめったにありません。彗星は発見者や発見した衛星、グループの名前が彗星の名前として付けられることになっており、紫金山・アトラス彗星は中国の紫金山天文台が発見し、その後南アフリカのATLAS(地球に衝突する小惑星を発見して警報を出すシステム)によって発見されたものが同一の彗星と判明したため、紫金山・アトラス彗星と名付けられました。

西はりま天文台からみた紫金山・アトラス彗星。

日没後の西の空低い位置でみられました。

10月13日西はりま天文台で撮影。

2024年の10月20日頃までは双眼鏡などを使えば西の空で見ることができると思われます。それ以降は地球から離れていくので段々と暗くなり、望遠鏡を使わないと見ることが難しくなるでしょう。見る方向は、日没後の西の空ですが、だんだんと太陽から離れた位置に見えるようになるので、暗くなってから、十分目を慣らして探すのがよいでしょう。見え方は星とは違って淡く広がった雲のように見えますので、双眼鏡などを使ってゆっくりと視野を動かしながら探してみて下さい。

西はりま天文台の敷地内では、天文台南館の外西側から観察できます。探し方は、日付によって位置が変わりますが上の通り、金星を目印に西の空を探してみて下さい。ただし、すっきりと晴れた空であることが必要です。

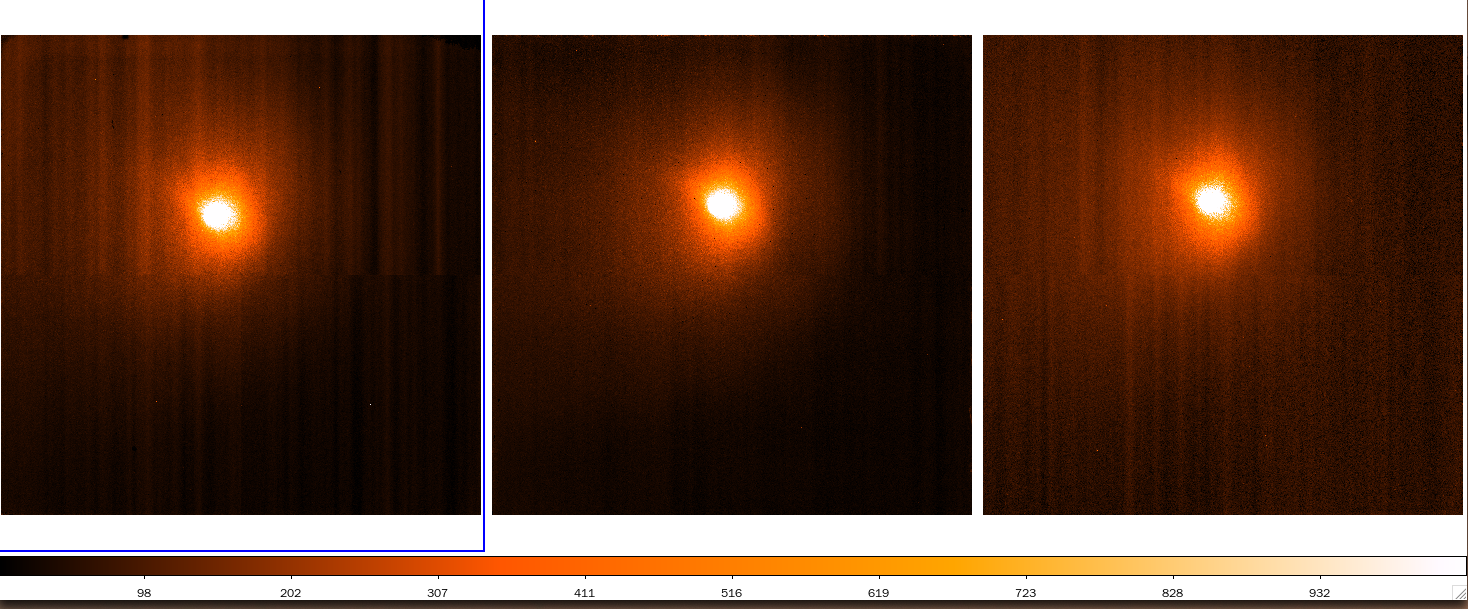

赤外線による撮像ではダストによる散乱光が主として得られると考えられます。以下の画像はなゆた望遠鏡に搭載された近赤外線同時3色撮像装置(NIC)によって得られた画像で、左からJバンド(1.25um)、Hバンド(1.65um)、Ksバンド(2.2um)の画像です。このような続けて、詳しく調べることで、彗星からのダストやガスの放出の様子などが分かるかもしれません。

10月14日になゆた望遠鏡の赤外線撮像装置(NIC)で撮影された画像

左からJ,H,Ksバンド

10日前より暗くなりましたが雲の切れ間から撮影することができました。