EVENT

すでに終了したイベント(2024年度)

− NISHI HARIMA ASTRONOMICAL OBSERVATORY −

すでに終了したイベント(2024年度)

3月23日(土)~ 4月7日(日) |

昼間の星と太陽の観察会、天文工作教室天文工作教室

|

|---|---|

4月13日(土) |

友の会観測デー |

4月27~29日、 5月3~6日 |

|

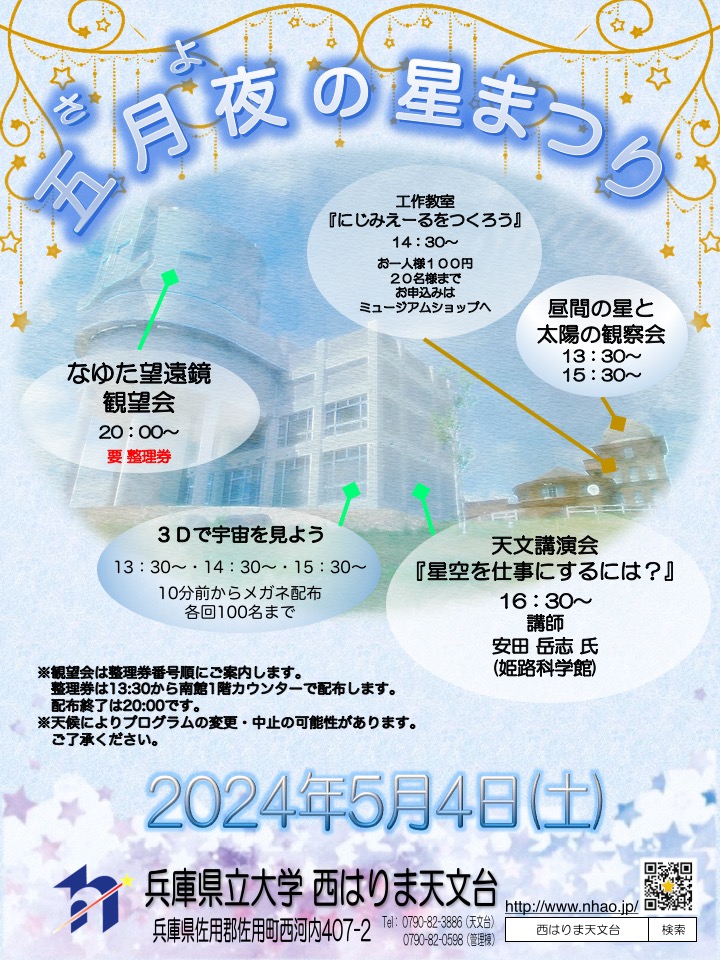

5月4日(祝) |

五月夜の星祭

申し込み:不要 参加費:不要 工作は必要です 五月夜の星祭では、星や宇宙、天文学についての講演会と 昼間の星と太陽の観察会 、天文工作教室も通常通り開催します。 当日のスケジュールはこちらをご覧ください。

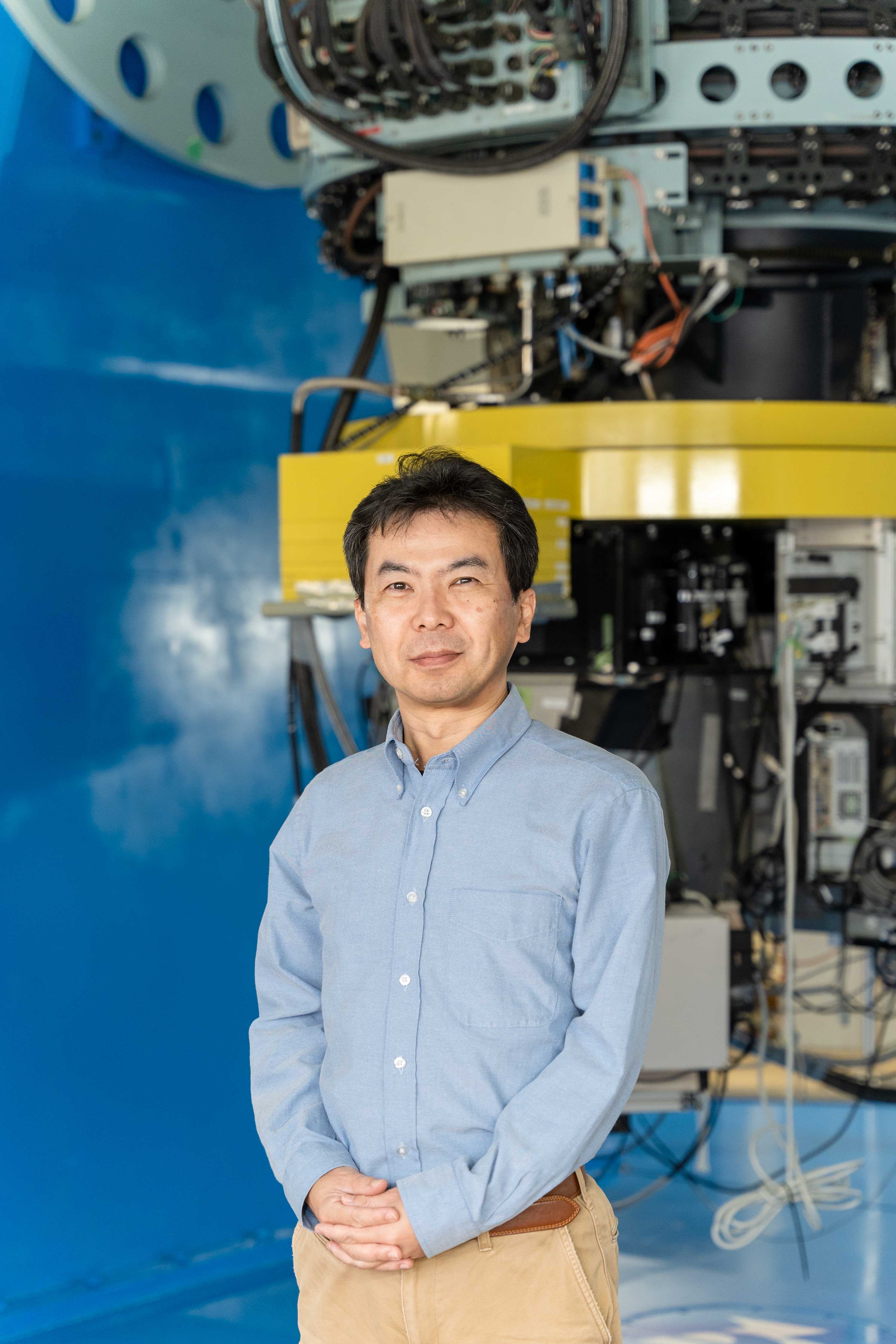

16:30~18:00 天文講演会「星空を仕事にするには?」 講師:安田岳志 氏 姫路科学館  講演の内容 「星や宇宙に関わる仕事」というと、みなさんはどんな仕事を思いつきますか? 天文学者、宇宙飛行士、プラネタリウムの解説員…宇宙に関する仕事には どんなものがあってどんな道程があるのか、私の経験を元にご紹介いたします。 講演会概要はニュースをご覧ください。 20:00~ 大観望会 大観望会は整理券番号の順にご案内いたします。 参加費:無料 13:30~ 整理券配布開始(南館1Fカウンター) |

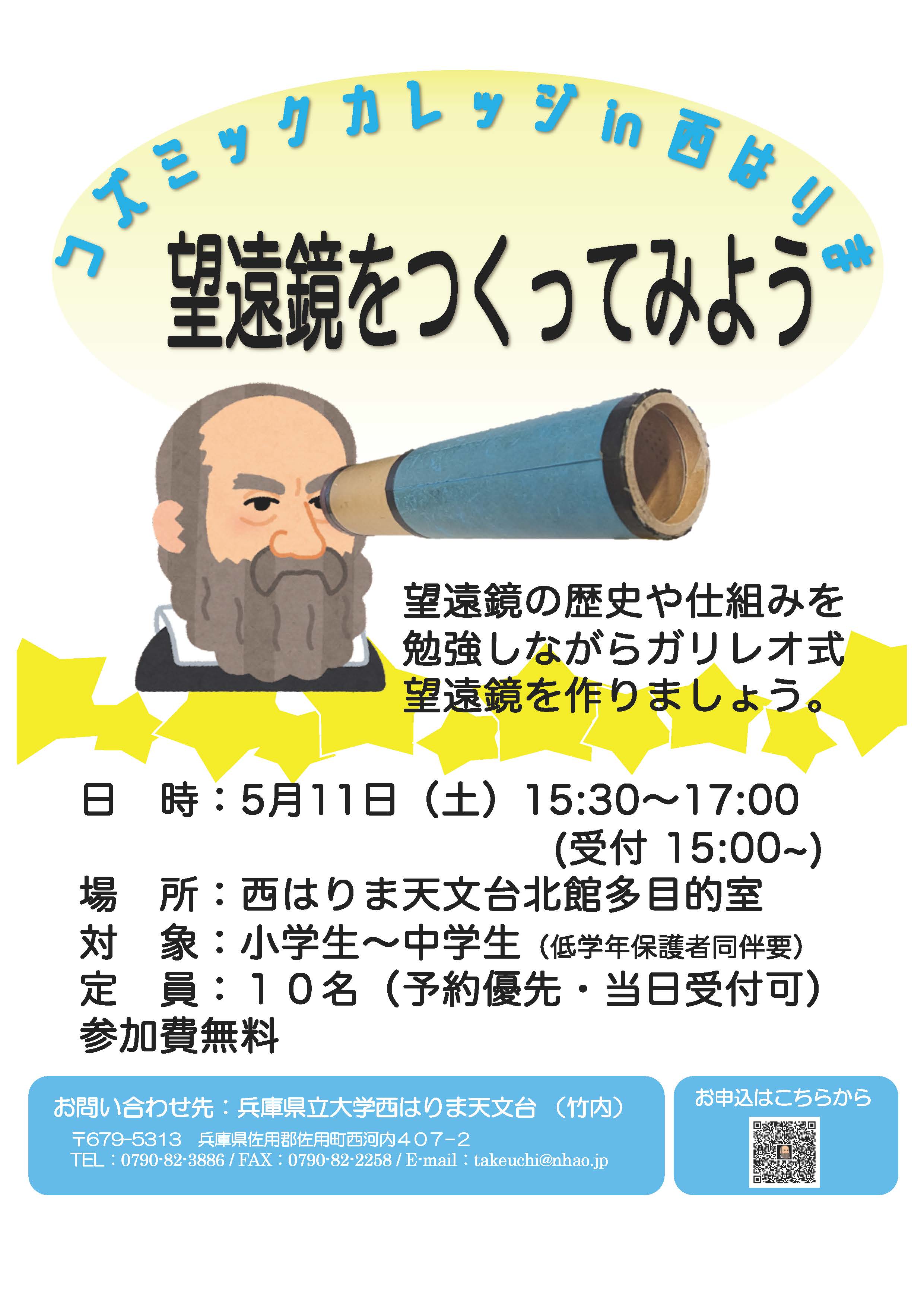

5月11日(土) コズミックカレッジ「望遠鏡に挑戦!」 ケプラー式望遠鏡作って、星座観測にチャレンジ! 15:30~17:00 (受付15:00~) 対象:小・中学生 定員:10名 参加費:無料 場所:兵庫県立大学西はりま天文台 申し込みなど 詳しくはこちらをご覧ください

| |

5月11日(土) |

友の会例会

|

6月8日(土) |

友の会観測デー

|

6月9日(日) |

観望会「月面地球照と系外惑星」 「地球照」とは月の影を照らす地球の光のことで、「地球に似た系外惑星」を探す手がかりを与えてくれます。 なゆた望遠鏡でも地球照を使って研究を行っています。 今回の観望会ミニ企画では、地球照と「系外惑星を持つ恒星」を観察して、はるかな系外惑星の世界を想像します。 注) なゆた望遠鏡を使っても系外惑星自体は見えません。惑星の主星(地球にとっての太陽にあたる恒星)を観察します。 19:30~21:00 観望会(一般観望会) 申込:不要 費用:無料

|

7月7日(日) |

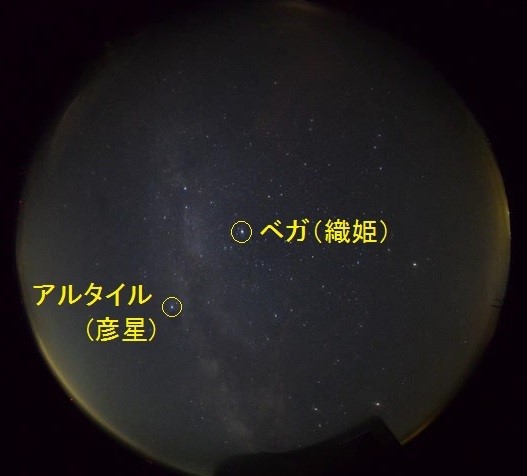

観望会「七夕の織姫星と彦星を見よう」 7月7日は七夕です。織姫と彦星が1年に一度だけ、天の川で会うことが許された日と言われています。 織姫はこと座のベガ、彦星はわし座のアルタイルで、天の川を挟んで明るい1等星として見ることができます。 観望会時間中に天の川を見ることは難しいかもしれませんが、この2つの星は天の川探す手掛かりにもなります。 梅雨の時期ではありますが、七夕の星と共に夏の星々を見てみましょう。 ※今年の伝統的七夕(旧暦での七夕)は8月10日です。 19:30~21:00 観望会(一般観望会) 申込:不要 費用:無料

|

7月8日(月)~ 7月12日(金) |

施設整備休業 7月8日(月)から12日(金) は、夏休みに向けて施設や機器類などの メンテナンスを行うため、営業をお休みさせていただきます。 |

7月13日(土) |

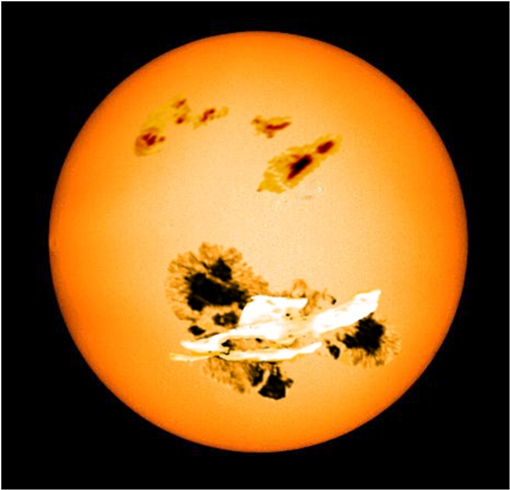

天文講演会 「活動する星の素性を探る観測」

講師:本田 敏志(兵庫県立大学 天文科学センター 准教授)   講演の内容今年になって太陽表面では黒点やフレアなど高い活動性が見られます。 夜空に輝く他の星々でも同様に黒点があってフレアを起こしていると考えられますが、 直接表面の様子を見ることはできません。私たちは様々な観測によって、 星の表面で起こっている活動性を探ろうとしています。 場所:西はりま天文台 南館1階スタディールーム 申込:不要 費用:無料 定員:なし(座席数は約100席) 19:30~21:00 天体観望会(一般観望会) |

7月13日(土) |

友の会例会

|

7月20日(土)〜 8月31日(土) |

|

スターダスト2024 in さよう

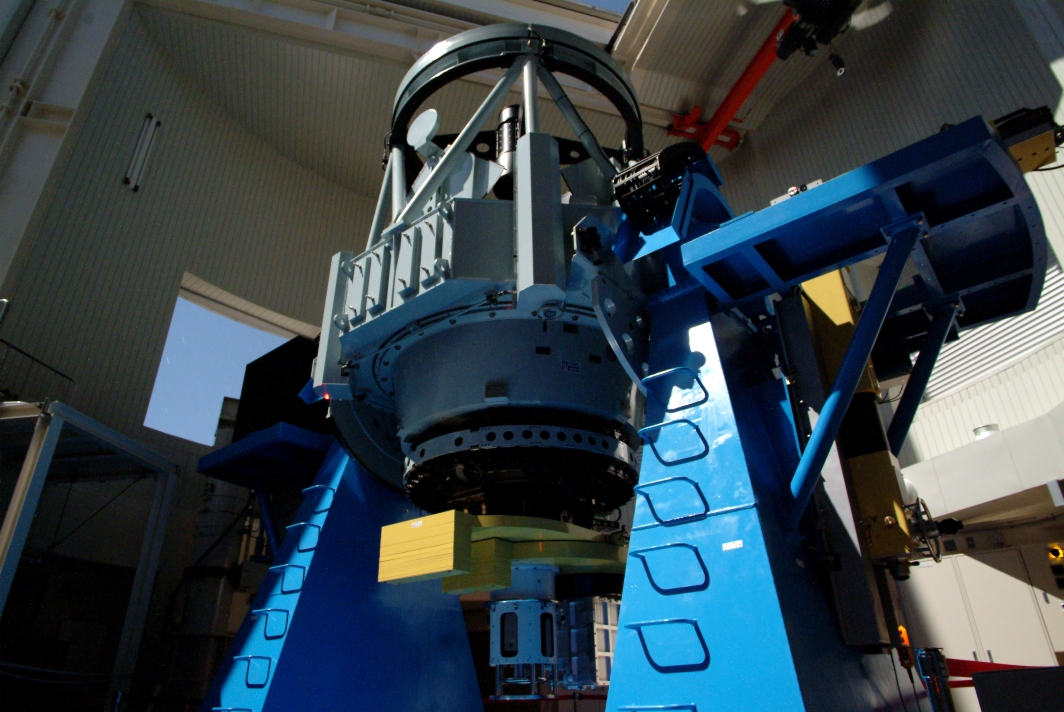

毎年恒例、兵庫県立大学西はりま天文台最大のイベント「スターダスト」を、ペルセウス座流星群極大日である8月12日に合わせて開催します。翌朝まで敷地の一部を開放します(夜間、施設は閉館します)。 また、宇宙・星空について最前線の話題を紹介する講演会と、天文学の研究を体験できるオープンカレッジを開催。 夜は公開望遠鏡としては世界最大級の「なゆた望遠鏡」で 望遠鏡での天体観望会をお楽しみいただけます(悪天候時は解説)。 昼間の星と太陽の観察会、天文工作教室も通常通り開催します。  ★13:30~ オープンカレッジ:天文台の研究に関わる実演や工作を行います。 ★13:30~ 夜間観望会整理券配布 ★13:00~19:00 模擬店・キッチンカー ★16:30~18:00 天文講演会 星が出した光が長い時間をかけて広い宇宙を飛んできて、皆さんの目に 入って、星が光っている、と見えているのです。こうして、宇宙には数 多くの星があることがわかりますね。では、もし光は出していないけど、 何か他のものを出している、そんな変な星があったらどうでしょう。 光を出していないのだから目には見えません。だから私たちはその変な 星に気づきませんね。何とかしてそんな変な星を見つける方法はないでしょうか? もし「電波」で宇宙を見たら、そんな変な星を見つけられるかもしれません。 ★19:30〜 夜間観望会 申し込み:不要、参加費:無料 ★翌朝まで 流星自由観察 | |

9月14日(土) |

天文講演会 「なゆた望遠鏡で捉えた「地球の海のきらめき」」

講師:高橋隼(兵庫県立大学 天文科学センター 特任助教)   画像: 海を持つ惑星の想像図 (c) yako 画像: 海を持つ惑星の想像図 (c) yako講演の内容地球以外に海を持つ惑星が見つかったら、そこには生物がいるかもしれません。

では、どうしたら海を持つ惑星を見つけられるのでしょうか? 16:30~18:00 天文講演会 場所:西はりま天文台 南館1階スタディールーム 申込:不要 費用:無料 定員:なし(座席数は約100席) 19:30~21:00 天体観望会(一般観望会) |

9月14日(土) |

観望会「世界中で月を見よう!~International Observe the Moon Night」 この企画は、ここ数年、NASAが中心になって実施しているイベントです。毎年、9月か10月の、夕方に月を観察しやすく、影が伸びてクレーターがよくわかる時期が選ばれています。今年は、9月14日(土)がこのイベントの日となっています。イベントの元々の趣旨は別にして、参加者のみなさまには、まずはさまざまな形で月を眺めることを楽しんでいただきたいと考えます。そして、できれば世界のさまざまな場所で、月を見上げているさまざまな人々のことを思い描いていただければと思います。 19:30~21:00 観望会(一般観望会) 参加には電話予約が必要です。 一般観望会 受付先・問い合わせ先(天文台管理棟:0790-82-0598)

|

9月14日(土) |

友の会例会

|

9月29日(日) |

観望会「銀河の違いを見てみよう」 9月下旬になると、局所銀河群の銀河たちが登ってきます。私たちの天の川銀河も属している局所銀河群には、アンドロメダ銀河や大マゼラン雲、小マゼラン雲の他にも複数の銀河、矮小銀河が属しています。これらの銀河たちは、巨大銀河団にいる銀河たちが楕円銀河ばかりなのに対して様々な形状をしています。銀河の観察は難易度が高いですが、月明かりのない夜に銀河たちの形の違いを観察してみましょう。」 19:30~21:00 観望会(一般観望会)「銀河の違いを見てみよう」 申込:不要 費用:無料

|

10月12日(土) |

友の会観測デー

|

10月15日(火)~10月18日(金) |

施設整備休業

|

10月24日(日) |

観望会「50億年後の太陽に迫る」 太陽は現在46億歳と言われています。そして約50億年後に燃えかすとなって死を迎えます。死の直前の数十万年は、半径が現在の数百倍にも膨らんだ「赤色巨星」の状態で過ごします。名前の通り赤く巨大な星で、猛烈な勢いで自らのガスを周囲に放出します。 そんな50億年後の太陽の姿を直接見ることは叶いませんが、宇宙には無数の「50億年後の太陽」つまり赤色巨星があります。銀河や星団のような見た目の派手さはありませんが、その背景にある星の進化を知ると、見え方も一味違ってくるかもしれません。一見地味な「50億年後の太陽」の星々をじっくり観察してみましょう。 19:30~21:00 観望会(一般観望会)「50億年後の太陽に迫る」 申込:不要 費用:無料 |

11月9日(土) |

なゆた20周年記念特別観望会 ひょうご環境体験館とのコラボイベントを開催します。 13-15時 ひょうご環境体験館「牛乳パックで紙飛行機を作ろう!」 (空を見よう、宇宙を見よう:天文台とのコラボイベント) 16-18時 なゆた望遠鏡の20の謎を解き明かせ! (クイズラリーと通常は非公開の部分を含めた2m望遠鏡案内) 18-21時 20周年記念観望会 (たくさんの望遠鏡でたくさんの天体を見よう)

|

11月9日(土) |

友の会例会

|

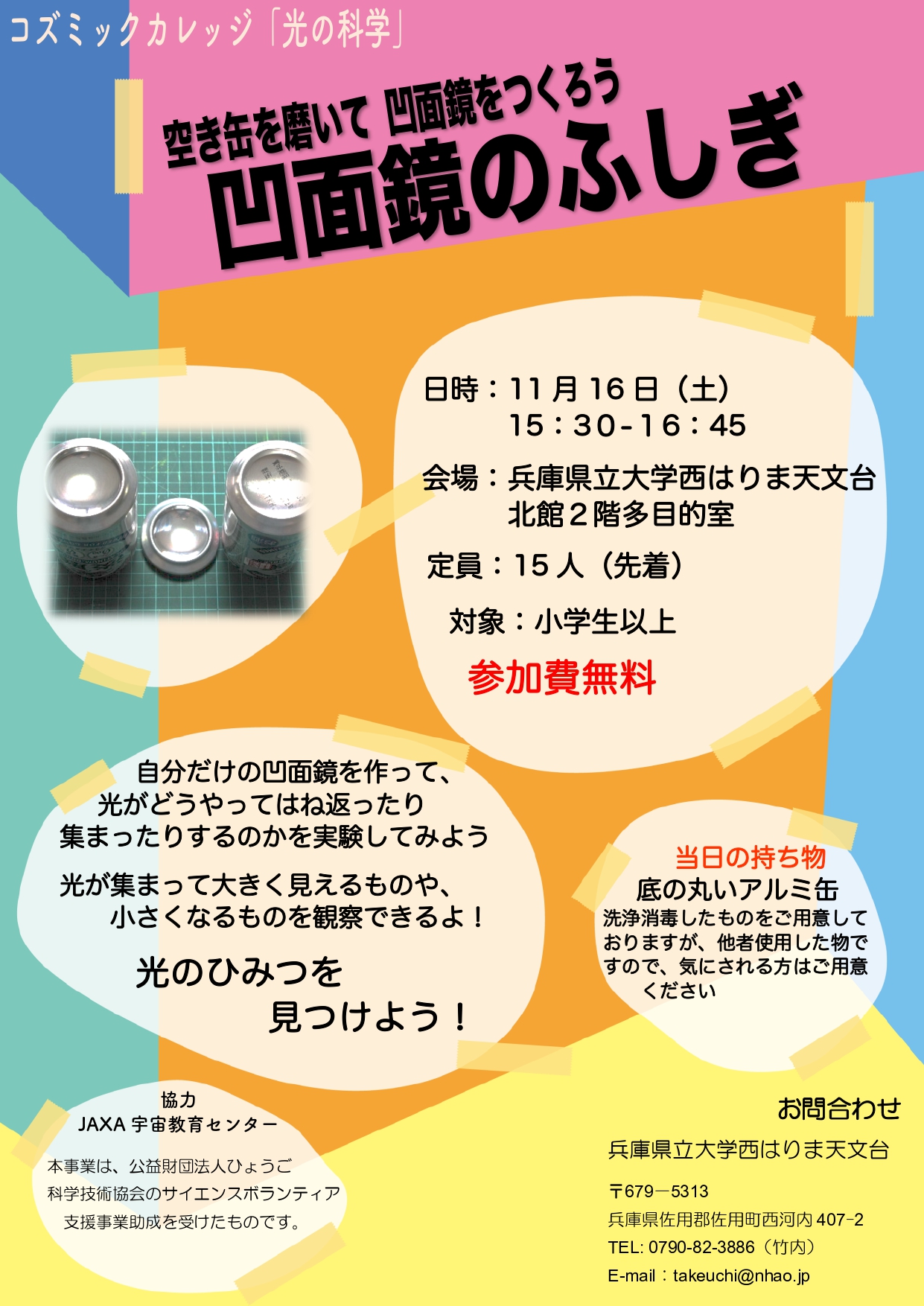

11月16日(土) |

コズミックカレッジ「光の科学」 空き缶を磨いて凹面鏡をつくろう 凹面鏡のふしぎ 自分だけの凹面鏡を作って、光がどうやってはね返ったり集まったりするのかを実験してみよう 光が集まって大きく見えるものや、小さくなるものを観察できるよ! 日時:11月16日(土)15:30-16:45 定員:15人(先着) 対象:小学生以上 参加費無料 当日の持ち物:底の丸いアルミ缶(消毒洗浄したものをご用意しておりますが、他者使用した物ですので、気にされる方はご用意下さい

|

キャンドルナイト

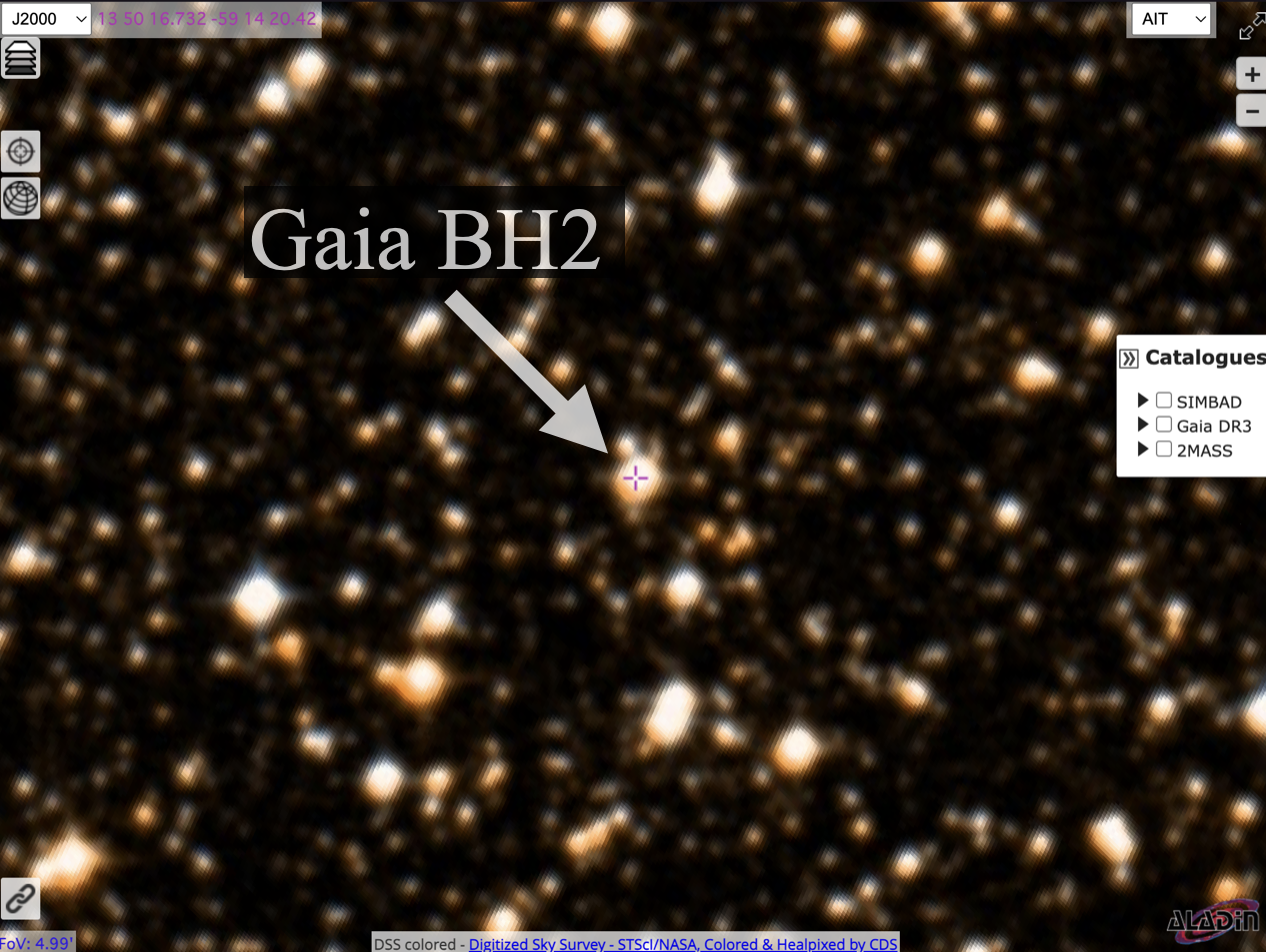

キャンドルと星明かりのもと、街明かりが賑わうにつれて忘れてるゆったりとした時間を過ごしてみませんか。  昼間の星と太陽の観察会(13:30~、15:30~) 16:30~18:00 天文講演会

講演の内容

ブラックホールは光さえ飲み込む強い重力を持った天体です。光さえ飲み込む ゆえに、ブラックホールそのものは真っ暗で簡単には見つけることはできませ ん。ですがなんとかしてブラックホールを見つける試みが世界中で行われてい ます。今回の講演では、世界で行われているブラックホール探査、そして我々 のチームが行っているブラックホール探査について話したいと思います。 場所:西はりま天文台 南館1階スタディールーム 申込:不要 費用:無料 定員:なし(座席数は約100席) 18:00~21:00 キャンドルタイム  19:30~21:00 大観望会 (整理券順にご案内します)21:00 イベント全体終了予定 ※天候や感染症の状況により、急にプログラムの変更・中止の可能性があります。あらかじめご了承ください。 | |

12月28日(土)~1月3日(金) |

年末年始休業

|

1月11日(土) |

天文講演会 「元素の起源と宇宙の生きた化石「金属欠乏星」」

講師:岡田 寛子(兵庫県立大学 理学研究科)

講演の内容生まれた直後の宇宙には限られた軽い元素しかなく、太陽や地球、そして私たち人間の材料となる重い元素は存在しませんでした。

それでは、現在の宇宙にあるさまざまな元素はどこでどうやってつくられたのでしょうか?その答えは「星」にあります。

星の中でつくられた元素は、星の最期に起こる超新星爆発やその後に残る中性子星の合体によって宇宙空間にまき散らされます。

これらの元素は次の世代の星が生まれるときに取り込まれ、宇宙をめぐり続けます。

このサイクルによって、宇宙の金属量は時間とともに増えてきました。

宇宙の歴史を紐解き、元素の起源を明らかにする鍵となるのが、金属量が非常に少ない星「金属欠乏星」です。

これらの星は宇宙の初期時代に生まれてから現在まで生き残っている長寿命の星であり、「宇宙の生きた化石」として、私たちに宇宙初期の情報を伝えてくれます。

今回の講演では、金属欠乏星を用いて明らかになってきた元素の起源を簡単に紹介し、さらに私たちが取り組んでいる金属欠乏星の観測研究についてお話します。

場所:西はりま天文台 南館1階スタディールーム 申込:不要 費用:無料 定員:なし(座席数は約100席) 19:30~21:00 天体観望会(一般観望会) |

1月11日(土) |

コズミックカレッジ ペンシルロケット 日本のロケット開発は「ペンシルロケット」から始まりました。 ペーパークラフト作りを通して、ホンモノのペンシルロケットの大きさを体感してみましょう。 日時:1月11日(土)13:30-15:00 定員:15人(先着) 申込不要、無料

|

1月11日(土) |

友の会例会

|

1月12日(日) |

観望会「接近中の火星を見よう」 火星は、私たちの地球の一つ外側、太陽に近いものから数えて4番目の惑星です。火星と私たちの地球では、内側にある地球の方が回り方が速いので、地球は火星に追いついて、並んで、追い越します。この並んだときに、火星と地球の距離がその前後では最も近くなります。これは「火星の接近」と呼ばれています。ただし、火星の公転軌道は少し細長くなっていますので、そのどのあたりで地球が並ぶかによって、最接近時の距離には倍近い差が出ます。そして、接近は約2年2ヶ月ごとに起こりますので、接近が起こる時期も、接近したときの距離も、毎回変わります。今回の接近は、距離は遠い方です。距離の近い接近が起こるのは、あと10年ほど待たなければなりませんので、まずは今回接近した火星を眺めることにしましょう。 19:30~21:00 観望会(一般観望会)「接近中の火星を見よう」 申込:不要 費用:無料

|

2月8日(土) |

友の会観測デー

|

3月8日(土) |

友の会例会

|